读书成才 用知识改变命运

——山东省青岛市“新市民书屋”管理员陈明钰

我叫陈明钰,男, 1973年出生,陕西省旬阳县人。 2001年以来,先后荣获“山东省首届十大进城务工青年”、“第四届全国十大杰出进城务工青年”、“第十一届中国五四青年奖章”等,并在人民大会堂受到了党和国家领导人的亲切接见。闪耀在我身上的一切光环,都与读书学习息息相关。

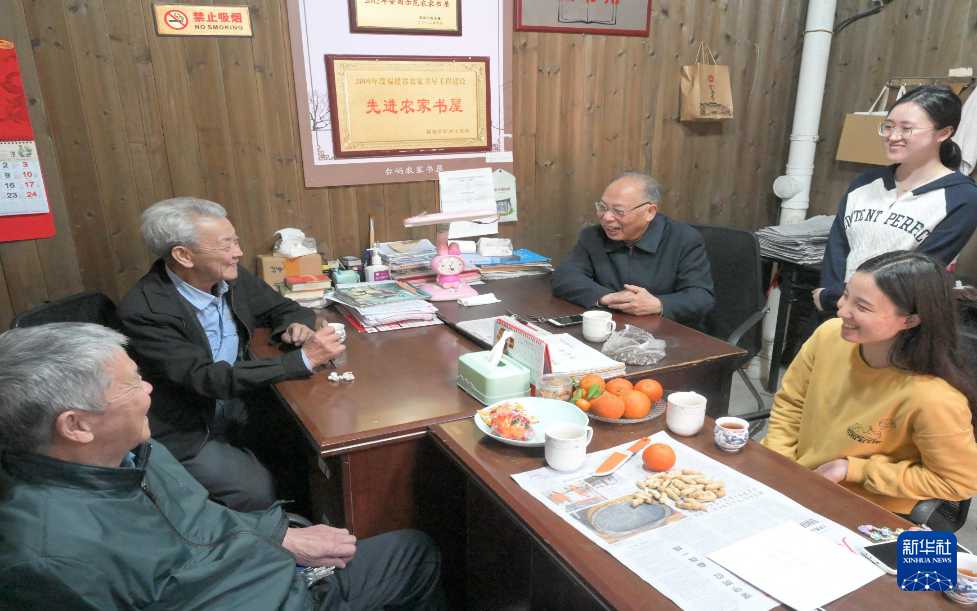

图 6—1陈明钰(左一)在为读者服务

一、勤奋读书,实现“命运转折”

1994年 4月,我独自一人从陕西农村来到青岛,开始了自己艰难的创业历程。我当过工厂的临时工,酒店的厨师,学校的帮工……打工的艰难和打工者受到的不公正待遇使我逐渐意识到知识的重要性。 1995年,我揣着省吃俭用积攒了半年的工资,报名参加了法律专业自学考试。下班后,饭也顾不上吃,我便骑着一辆破自行车到离厂 10公里外的学校上课,每天回到宿舍已是晚上 10点以后。买不起书,就到新华书店去抄书;吃不上饭,就喝冷水啃方便面。三年时间,我阅读学习了大量法律类书籍,业余时间还通读了《社交礼仪》、《沟通》、《演讲与口才》、《道德规范》等书刊,从多个方面汲取知识。付出的艰辛终于取得了丰硕成果, 1999年 10月我顺利拿到了山东大学颁发的法律专科毕业证书,同时获得了“山东省优秀自考生”的荣誉称号,通过读书我成功实现了人生的第一次跨越。

二、不断开拓,“新市民书屋”改变更多人的命运

农民到城市后成为新市民,自身知识的匮乏往往就会显露出来。 2004年,在青岛市市南区政府的大力扶持下,八大关街道办事处、市南区新闻出版管理办公室等部门联合组建的“新市民书屋”创立了,“新市民书屋”向新市民免费开放,我也成为“新市民书屋”的负责人,我利用各种场合向新市民传递“读书增长才智”的理念。“新市民书屋”的诞生和发展受到了党和政府的高度重视,青岛市新闻出版局和市南区新闻出版管理办公室多次到“新市民之家”调研,同时每年向“新市民书屋”捐赠图书。目前,“新市民书屋”共有藏书 2752册,杂志 82类,内容涉及法律、思想政治、历史、文学、科技等 11个类别。 2007年 9月,新闻出版总署署长柳斌杰来到“新市民书屋”考察,对我们的工作给予高度评价,并欣然提笔写下了“读书成才,用知识改变命运”的题词。 2007年 12月,柳斌杰署长向“新市民书屋”捐赠图书,并鼓励把书屋越办越好。

柳斌杰署长的鼓励,使“新市民书屋”的学习氛围日渐浓厚。作为“新市民书屋”的管理者,我坚守着“用知识改变命运”的信念,通过现身说法,鼓励更多新市民加入到自学成才、自觉学习的行列中。来书屋学习的新市民中,目前已有 32名新市民通过了法律、英语、服装设计、国际贸易等专业的考试。在日常工作中,我深深认识到对新市民下一代的教育是我们义不容辞的责任。为此,在鼓励新市民子女读书的同时,我利用“新市民书屋”,组织了 227名大学生志愿者对新市民的子女进行课外辅导,累计辅导 2375小时,有 598人从中受益。我们利用闲暇时间,组织读书辩论赛、演讲比赛、读书心得交流会等读书活动,拉近了新市民之间的距离,拉近了新市民与书的距离。读书倡导文明,拒绝陋习已在“新市民书屋”蔚然成风。自“新市民书屋”成立以来,借阅图书达 2067人次,归还率 100%。勤奋读书、用知识改变命运已成为参与学习的新市民的自觉行为。

三、发展自我,“小陈热线”成为传播知识的载体

读书的初衷是为了实现我的一个梦想,就是要为进城务工的青年朋友们开通一条咨询和交流热线。 2000年 11月 23日,在共青团青岛市委和青岛日报社的帮助下,“小陈打工法律咨询热线”开通。这条热线不仅为进城务工青年免费提供法律咨询、法律文书写作和诉讼代理,同时它也是新市民读书、学习和交流的“热线”。“小陈热线”开通至今,电话交流达 65000多例,举办法律讲座 950余次,参加培训的人员达到 453000人。青岛大学、中国海洋大学和中山大学等十余所的专家学者也定期来到热线,与新市民进行探讨交流和辅导,使我们学习和读书的内涵不断拓展,“新市民书屋”真正成为新市民倾诉心声和学习成才的“家”。

2010年 12月,我荣获“我的书屋,我的家”全国农家书屋阅读演讲活动特等奖。回到青岛后,通过积极调研,发现当前农民工对电子书的需求很大,于是积极联系网络制作志愿者参与,并在青岛市文化广电新闻出版局的帮助下,成立新市民自己的电子书屋,青岛出版社还把出版社的电子书库无偿提供给网站使用。电子书屋的成立,大大地激发了新市民读书学习的兴趣,为他们学习相关知识提供了极大便利,更好地实践了总署领导的寄语。

在“新市民书屋”的滋润下,我对“读书成才,用知识改变命运”的认识越来越深刻。作为读书的受益者和新市民读书成才的代表,我将把读书作为一生的事业,激励自己和启迪更多的新市民用书籍、用知识创造美好的未来。

田野书舍 我的梦

——宁夏回族自治区永宁县胜利乡陆坊村田野书舍(农家书屋)管理员陆梦蝶

我叫陆梦蝶, 1973年出生,二级肢残。我自强不息,开办田野书舍,为广大村民提供阅读服务。我获得过 “2005年宁夏自强模范”、“2008年银川市十大杰出青年”、 “2008年度感动宁夏十大人物”、“创业之星”、“道德模范”等荣誉。我的剪纸作品获得过第四届国际剪纸艺术展金奖,吉林“鱼文化”剪纸大赛银奖等。出版了三本文学作品,自传性散文集《梦随蝶舞》,短篇小说集《偶是农民》,长篇小说《水晶绿》。

图 6—2陆梦蝶(右一)在为读者服务

从 15岁开始,在和疾病抗争的 20多年里,我的生活坎坷起伏。通过读书,我走出了农村;通过读书,我一次次克服疾病;通过读书,我学习掌握了写作、设计、剪纸等意想不到的技能,我的经历就是不断读书的过程。读书,使我一步一步梦想成真。我希望通过“田野书舍”能引导周边更多的农民和农民的孩子,实现自己的梦想。 2003年 11月,我在永宁县胜利乡陆坊村 8队,开办了服务于周边农民的“田野书舍”。在国家实施农家书屋战略后,我的“田野书舍”纳入了农家书屋的建设体系,国家给了我巨大的帮助,自治区新闻出版局送来了大批适宜农民阅读的新书、好书,我的书屋也就有了巨大的财富和活力。

在永宁县信息中心的指导下,我结合本村农业农民实际情况,有的放矢地在信息公示栏里提供相应的信息,将纸质信息和网络信息有机结合,给农民提供了更丰富更实用的信息服务。

我将报纸上关于农村农业的好政策好新闻,张贴在公示栏里。我为村里的种植户、养殖户,查询相关信息,并打印发放资料。我在学生假期指导农村学生正确使用网络学习。我为村民展示网络的各种功能,并对有意学习者进行指导。我为有需要的村民提供一些合同、租赁书、申请书等的写作打印服务。农民的文化基础薄弱,不能很好地消化网络上的文字信息,我就努力搜索相关农村农业的视频信息。农村的主力是 30—40岁左右的农民,他们上有老下有小,忙于一家人的生计,没有空暇时间坐在电脑、电视前学习,我就配置了外放的喇叭音响,将网络上的相关信息,用相关软件播放出去,让农民在田间地头就能听到信息。在潜移默化当中,农民的思想进步了,党的政策也就能够有效落实了。

2006年永宁县扶持农民搭建温棚,村里 16户农民盖了 20间大棚。一直在外打工的陆虎和经常战斗在麻将桌上的妻子,一口气搭建了 3个温棚,他们积极翻阅书籍,上网查询,找专家咨询,参加设施园艺培训班,去设施园艺基地参观学习。用我们农民的话说,钱是人的精神,看到妻子将温棚经营得红红火火,尝到知识甜头的陆虎又考取了“瓦工证”,和大哥一起承包盖房,当起了“小包工头”。他的感触特别深,同样是打工,从前吃苦出力还不好要钱,现在靠点技术,走到哪里都成了“大拿”,好吃好喝钱挣得也利索。特别是妻子有温棚的活干,也就少打麻将了,两个人齐心协力挣钱,供一双儿女好好上学,他们的共识是:没有知识干啥都不行!

打麻将是村民们主要的娱乐活动,尽管曾经出现过吵架打架等种种事件,但大家依然乐此不疲。当我的“田野书舍”(农家书屋)出现后,村民们自然就多了一种选择。特别是村里有名的几个“老麻将”也时不时地来书舍,男人们看书下象棋讨论国家大事,女人们学学剪纸,坐在一起绣个花鞋垫,顺便问问一些关于孩子学习方面的事,他们的说法是:“天天打麻将也没啥意思,看看书还能长点见识……”

新农村要由新农民建设,而文明建设的根本就是文化知识。目前,来“田野书舍”(农家书屋)的农民越来越多,他们有的借阅书籍,有的上网查询,有的咨询交流。我深深地感受到,为农民提供这样一个知识的“田野”,对发展农村经济,提高农民素质,乃至社会进步都具有深远意义。

书,雕琢着我的生命,让我梦随蝶舞,“田野书舍”(农家书屋)能开启更多人的心智,能让更多的农民梦想成真!

身在书屋 心系图书

——河南省偃师市北窑村农家书屋管理员郑静洁

我叫郑静洁,1986年出生,2008年毕业于三门峡工学院,现任偃师市城关镇北窑村农家书屋管理员。2008年我大学毕业时,正逢村里筹建农家书屋,我决心利用自己的知识为家乡做点贡献,于是就向村两委申请担任了书屋管理员。从此,我怀着满腔热忱,投入到农家书屋的工作中。

北窑村位于河南省偃师市的城乡结合部,地理位置优越,经济基础雄厚。自建设农家书屋以来,村两委很重视这项惠民工程,从书屋的选址、购置硬件配套设施到选定书屋专职管理员,都做了精心安排和充分准备。村里将邻街一个 50平方米的门面房重新装修后作为农家书屋的阅览室。又先后投资万余元,购入新书柜 11个,新桌子 6张,椅子 18张,报刊架 2个,电视机、DVD影碟机各一台,从根本上解决了村民看书难的问题,并且给群众提供了良好的借阅环境。

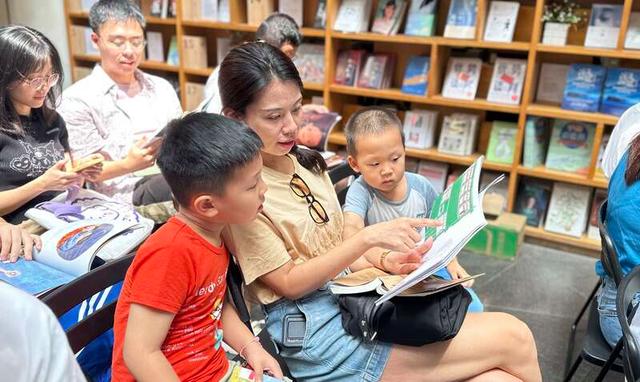

图 6—3郑静洁(右二)在为读者服务

一、加强学习,提高服务质量

为提高对农家书屋的管理能力,真正发挥农家书屋的作用,我积极参加书屋管理员培训,并对书屋管理的每一项规定都铭记于心,对管理的每一个步骤都熟练掌握。图书配送到村后,及时按照要求,对图书进行分类、编目、登记,每一步都做到规范操作。根据乡亲们的阅读习惯,我把图书按类摆放,书柜顺序排列,一目了然;为了防止图书的流失,我在每本图书上都加盖“北窑村农家书屋”的标志章。对于村里以前保存的一些旧图书,也及时收集起来,挑选了仍适合村民阅读的编目上架,以扩展书屋的阅读空间。对一些已破损但又是乡亲们爱读的书,经过认真修补好重新上架,并提示大家要爱护图书。对于新到的书报刊,我采取各种办法,及时通知乡亲们,让乡亲们在第一时间享受阅读带来的快乐。

二、广泛宣传,提高群众知晓度

为让村民知晓农家书屋的目的、意义,我采取了以下一些措施:一是沿街张贴宣传标语、印发宣传单、通过高音喇叭宣传等方式,让家家户户都知道村里有了个能读书看报的地方;二是利用业余时间逐一登门,告知村民书屋的藏书信息、具体开放时间、每个村民享有的借阅的权利等事宜,让更多的村民了解书屋、接受书屋、爱上书屋;三是积极熟悉现有的图书和搜集有关图书的信息,根据村里的实际情况,有选择、有重点地向村民推荐,每天把最新的信息以《今日信息》的形式公布在村里显著位置,供村民们参考。现在,平均每天到书屋借阅的人数已达 60多人次,书屋成了村里人最喜欢去的地方之一。有不少村民为了读书方便,想把书拿回家看,为此,我为大家办理了借书卡,这样既便于管理,又防止了图书的流失。遇到有人要借书屋没有的书,我就想方设法帮助他们找来,满足群众的读书需求和对知识的渴望。

三、创新手段,提高书屋利用率

为了使更多的村民爱读书、读好书,在村两委的大力支持下,我们书屋组织开展了形式多样的读书活动。一是成立了村读书协会,利用协会会员互动的方式人帮人、人带人,带动更多的人来读书。目前协会会员已达百余人。二是举办知识讲座和技术培训班,邀请市法制局领导为我村村民讲解法律知识,邀请市畜牧局养殖专家为养殖户进行技术培训等等。三是举办读书竞赛和读书演讲活动,利用周六、周日时间,举办针对中小学生的阅读竞赛和演讲,通过举办科普阅读竞赛、文学阅读竞赛以及“我爱读书”演讲比赛,激发了孩子们读书的兴趣和爱好。四是每月定时播放两次书屋的音像制品,播放内容包括故事片、戏曲、科教片等,极大提高了村民学习文化知识的热情。

北窑村农家书屋建成开放以来,共举办各类活动 35场次,参加群众 300人次;外借图书 14000册次,流通30000多人次。农家书屋体现了党和国家对农民的关怀,是农民学以致富、提高文明素质的课堂。作为一名共产党员,我为能从事这样的工作感到光荣,我会在今后的工作中,更加严格要求自己,不断提高各方面的能力,尽最大的努力把书屋管理好,让农家书屋充分发挥应有作用,让村民从中切切实实获取知识、获取精神财富,找到致富奔小康的道路。

来源:《农家书屋管理员实用手册》,全国农家书屋工程协调小组办公室编,北京:人民出版社,2011.8