自创书法、美术作品,编撰《伟人毛泽东精彩传记读本》、《名人与图书馆读本》……10年来,攸县坪阳庙乡坪台村老党员陈伏初拖着病躯,为乡亲们创作、编撰了15本“农家书屋读本”,共计数百万字,成为当地农民喜爱的“乡土图书”。去年,年逾古稀的陈伏初被县里评为优秀农家书屋管理员,最近又被授予“敬业模范”称号。

陈伏初念过高小,是当时村里的文化人,当上了民办教师,还当过多年乡、村干部。他钟爱文化事业,在乡机关工作时,当过乡文化站站长。他以当地农民、全国劳模王海清为题材创作的国画,曾获省“农民画展”一等奖。

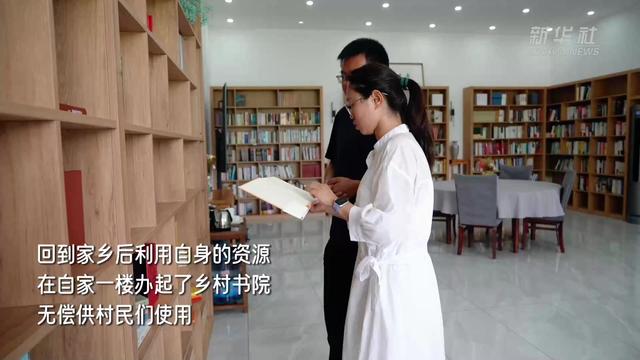

2000年6月,陈伏初脑血栓、脑出血多病并发,成了半瘫病人。虽然行动不便,但他心里仍想着要尽自己所能,为乡亲们做些事。乡里办了图书馆,他便拿起笔,开始创作、编撰图文并茂的农村图书馆读本(后改称“农家书屋读本”)。

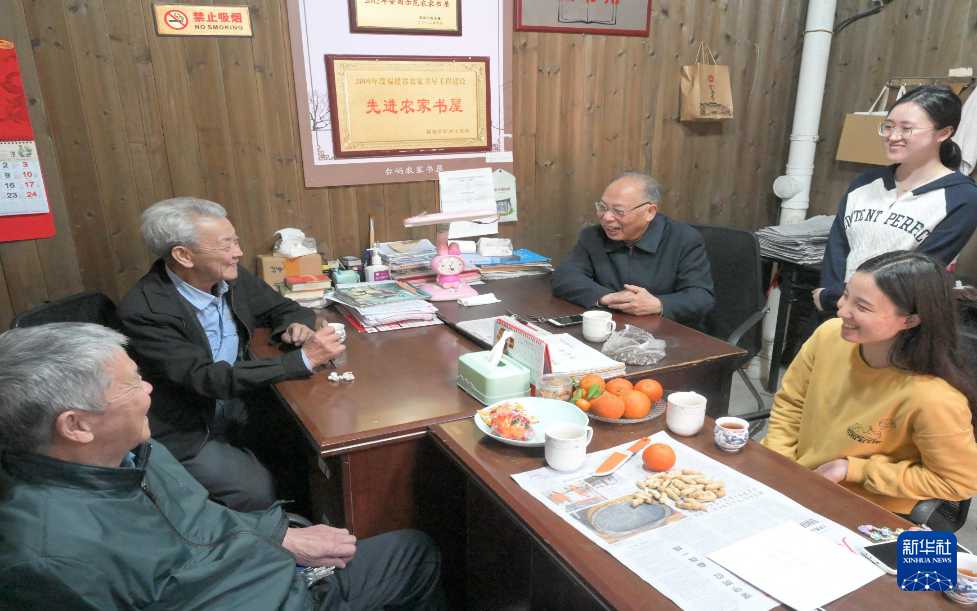

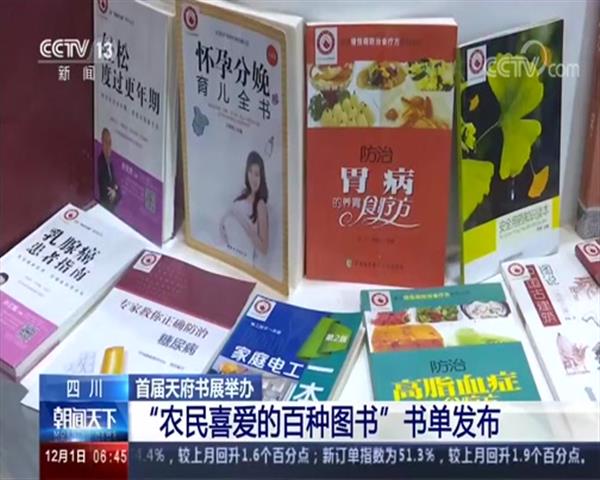

摆在记者眼前的15本“农家书屋读本”,是陈伏初前后花了10年时间才完成的。这一惊人之举,使乡亲们深受感动。去年4月,陈伏初如愿以偿,成了村里农家书屋管理员。这个农家书屋,整合了原乡里的农民图书馆及坪台、坪龙两个村的农家书屋资源,拥有图书1.7万册,在全县“农家书屋”中,算是个大型“图书馆”。这里也是陈伏初兼任乡文化站站长时工作过的地方。年老多病的陈伏初颤巍巍走进这里时,顿生今非昔比之感。他抚摸着一本本图书,兴奋不已。他本来没享受任何退休补贴,这次村里提出要给他一定经济补助,他却一口回绝了。

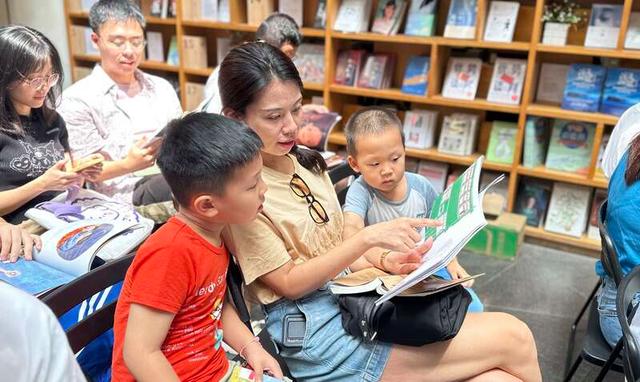

在农家书屋工作了一段时间,陈伏初深深感到,农家书屋是党和政府为解决农民看书难、看报难而实施的一项文化惠农工程,但另一方面,农村仍然是打牌的人多、读书看报的人少,这种状况如不改变,农家书屋形同虚设,就会辜负党和政府的期望。陈伏初决定身体力行,他对自己严格实行制度化上班,只要不生病,就风雨无阻按时到书屋,开门待客,不让一个乡亲吃“闭门羹”。他还从家里搬来影碟机和电视机,挑选一些群众喜闻乐见的影音作品播放。去年6月14日,是陈伏初70岁生日,儿女们早就提出要在家里为他办寿酒,但他坚持办“书屋生日宴”,请乡亲们到书屋看书,以兴全民读书之风。

当农家书屋管理员一年多来,陈伏初使书屋达到了3000多人次的图书借阅量,列全乡农家书屋之首,自己也读了230多本书。

为了让图书走出书屋,成就乡亲们的梦想,陈伏初还想法延伸书屋服务,根据村民需要送书上门。去年夏天,他奔波5公里,将《水稻高产栽培技术》一书送到桐岭村村民李金元手里,使其晚稻获得亩产700多公斤的高产。在李金元带动下,桐岭村建成千亩连片高产示范区,成为全县粮食种植先进村。

坪台村有一个60多岁的妇女,5年前患肝硬化腹水,到了生命晚期。陈伏初给她送去《百病家庭自养》、《药师在您身边》、《选药用药答问》等医学书籍,并指导她学习、自疗,身体得到有效康复。

就这样,陈伏初拖着病残的身体,日复一日热心为乡亲们服务。当地一位乡干部对记者说,每当看到老陈在农家书屋的身影,就会想起一部电影的名字——《流泪的红蜡烛》。陈伏初的身体尽管已“风雨飘摇”,但他仍在燃烧自己、照亮别人。

来源:湖南日报