走进红古区窑街红山村中心,一座小二楼映入眼帘,门面上悬挂着“农家书屋”的牌子,入门处,隐隐的书香气息扑面而来,2009年获红古区先进“农家书屋”奖、2010年获兰州市“优秀读书家庭”奖、2011年获甘肃省“先进农民文化大院”奖的牌匾赫然在目。

此书屋早在全国农家书屋配送图书工程起动之前既已建成。应该说,收藏图书、建设书屋书须具有较高的文化素养,对各种书籍的价值有判断上的敏感,从建书屋到管理书屋都要有执着的坚持,维持书屋运转要有经济上的支撑。是什么人,建立书屋源自何种动力,付出了何等的艰辛,凭着怎样的毅力维持着书屋的日常运转?这一切,引发了我们对书屋管理员海连泽老先生的探访。

自幼酷爱文学,爱书惜书,矢志构建自己的精神巢穴。海连泽出生于书香之家,与共和国同龄。父亲海起仙是民国时期的师范生,一生在书本里摸爬滚打。在父亲潜移默化的影响下,他幼时既对家藏古今文学艺术名著爱不释手,把看书、收藏书当作高于一切的挚爱。他爱书惜书的举动常常遭到邻里乡亲的不屑和鄙夷,尽管如此,他依然重别人之所轻,轻别人之所重,把拥有一个自己的图书天地作为自己童年追求的目标和理想。可惜无边的愚昧总是在吞噬着易碎的智慧,这些书籍的大部分在文革时期被烧毁了,所幸的是,他把部分书法字贴和文学典籍偷偷保存下来,至今还是他学习书法和写作的范本。出于对书籍、对文学的酷爱,常年积累,妥善保管,就连自己的中小学课本和笔记本也保存至今。

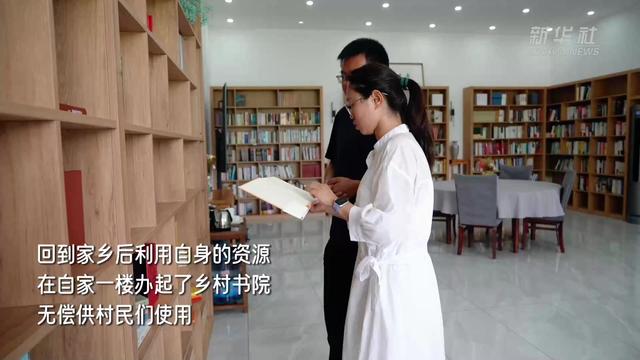

时至1995年,在他的私人藏书已具备相当的规模的时候,即向区上申请宅基地,把家搬到了离村三里外的地点,贷款在自家原先的宅基地上修起了“农家书屋”,但由于没有资金,原先准备建二层的书屋只建了一层就停止了,一停就是几年。1999年7月,他毅然决然地辞去了编辑《红古区教育志》的招聘干部工作,回到家乡红山村,在当地相关领导的关心和支持下,又贷款并东借西凑续建了“农家书屋”的二层,并购置了配套设施,供村民免费借阅图书。“农家书屋”运转五年后才还完借款。当年,海连泽的图书达5000余册,成为当时红古区私人藏书最多的书屋,因其常年的执着和坚守,为乡亲免费借阅图书所作出的巨大成绩,荣获了全区“优秀农家书屋”奖。

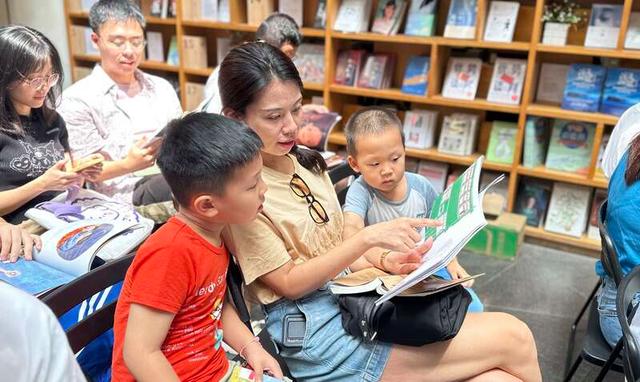

到2008年,海连泽的个人存书已达8000余册,时值全国农家书屋配送图书工程启动,他的书屋被红古区图书馆定为“红山村农家书屋”。配置送了5个书架和2000余册图书,书屋藏书达到了11000余册,阅览室设施设备基本健全。有了政府支持,极大地激发了他的工作热情,在进一步补充完善图书借阅、管理、登记制度的同时,针对乡亲们白天忙于农活的实际,增设了晚间阅读服务。为了保持图书的整洁,夜以继日,给每本书备好书皮,待乡亲借阅时包上书皮,书还来时又把书皮取下,方便下次借阅。按他的话说,乡亲捧上一本挺展洁净的图书,就像与一位衣衫整洁的智者对话,大家都享受着雅洁和愉悦。多年来,为乡亲免费借阅图书万余册(次),图书借阅返还率达95%以上。

长期研读,笔耕不辍,奠定了扎实的文化素养。海连泽早在60年代上中学时,就喜欢给报刊杂志写稿、作诗,但他的文学梦、书屋梦不长,1967年,18岁的海连泽正在上高中时,文革开始了,他回乡务农,当上了民办教师,白天在生产队劳动,晚上为耕读班学生教学,闲暇之余,悉心揣摩中外名著,并积极为红古区广播站投稿。他尤其钟情于地域文化,1984年,考入红古区广播站后,创办了《红古今昔》、《我爱红古》等专题节目,先后撰写了《红古城沧桑》、《红山报恩寺考》、《左宗棠河嘴题词》、《张家寺来历》、《东洼山的故事》、《汉金城郡治考》、《湟惠渠特种乡》等考证文章十余篇,给省、市、有关媒体的投稿屡屡获奖。1990年聘任到区志办后,又先后参与编纂了《红古区广播电视志》、《红古区文化志·资料本》、《平安乡志》、《红古区水利志》、《红古区检察志》、《红古区教育志》、《花庄镇志》、《窑街史话》等一系列史志丛书。期间结识了许多编纂地方志的专家和教授,建立了广泛的人际关系,并收藏了许多兰州市、地方史志和文史资料,成为他研史治学的宝贵财富。至今已出版发行了《水富红古》、《红古东大门平安》、《湟惠渠今昔》、《金城望族百分张家》等四本个人专著,系《下窑街道志》主编。现又与红古区文体局取得联系,编撰《连海文苑·农家书屋》专集,已打印校对完毕,拟于近期出版。

赋诗,搞展览,办笔会,作文化传播使者。海连泽性格活泼,广交文友,擅长作诗、撰写对联,书画作品多次获奖。凡参加每项活动,即能即兴赋诗,颇得群众赞誉,现已积累个人创作诗词百余首。他从小喜欢书法,凡有文友来访,均以清秀隽永的书法作品赠人。自创作品和收藏书画作品3000余幅,曾成功举办“红古地区民间艺术展览”和“刘万里书画遗作展览”等,以传播源远流长的艺术书法文化。

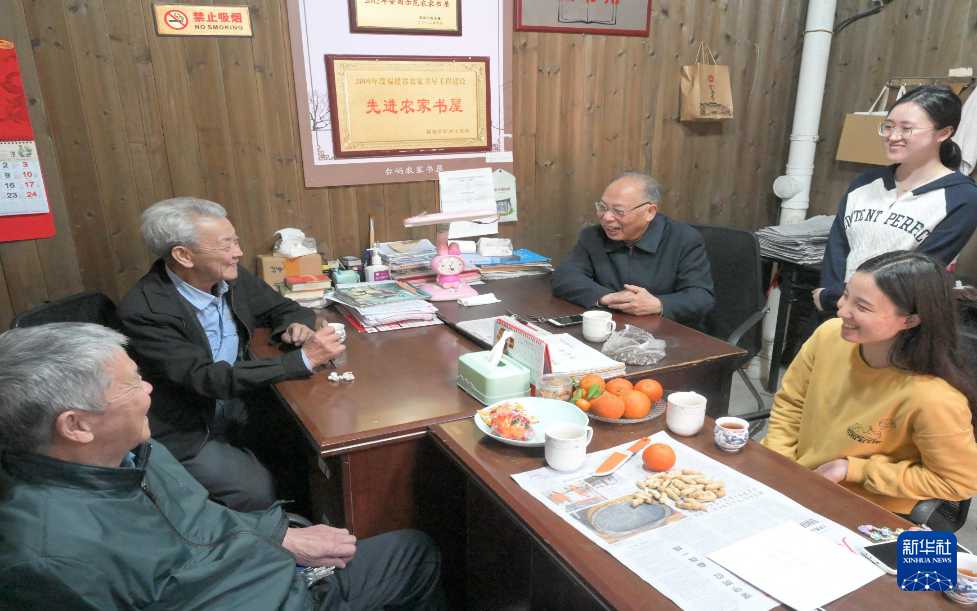

几十年来他在连海地区遍访学者,联系文友,以“农家书屋”为基地,经常举办读书会友活动。“书屋要发挥辐射功能,只等着群众来看书不行,要把好的东西及时推介出去”,海连泽一语中的。2005年,他在《兰州晚报》上发现了长篇小说《鲁土司与清朝惊天案》一书连载,每期必看,看后掩卷深思,又专程到兰州拜访作者缪树德等人,并与连城鲁土司文管所取得联系,在连城召开了200多人参加的读书笔会。2007年,在参加兰州市小戏小品大奖赛学习班时,得到了为学员赠送的作家范文同志撰写的长篇小说《红门楼》一书。潜心阅读后,利用半年多的时间,风雨无阻,骑电动车分赴兰州、西固、榆中、永登等地广泛征集读后感,并征得红古区文广局的支持,于2010年7月份在红古区图书馆召开了有作者本人及70多人参加的读书交流座谈会。

不仅如此,他还有的放矢,以书改变人生,塑造人生。村上有些青年,没有考上高中、大学,自暴自弃,无所事事。他看在眼里,急在心里,主动上门,根据年青人的爱好给他们借阅书籍,并督促写读书心得,登到黑板报上,极力唤醒他们学文化、爱文化的欲望,改变他们的人生观,经他努力,原先爱打麻将的部分年青人,主动跑来借书,有效改变了当地的风尚,得到乡村邻里的拍手称赞。

本村果园承包人文第,自小喜欢果树栽培,积累了许多实践经验,他借去的果树修剪书籍,成了他的最好帮手。去年他又来借阅关于核桃修剪技术方面的书,可书屋没有这方面的书,海连泽专程到区林业局找了一套送给文第。

以文养文,裱画、修家谱,广开门路,维持书屋运转农家书屋,如何经营和管理是个难题,大多数农家书屋的运转都由村书记或文书等兼任,可对海连泽来说,这些年来,书屋姓公姓私的问题没有解决,他拿不到分文报酬,图书借阅也不能收钱,书屋中的开支如水费、电费、卫生费、房费及电话费如何开支?长此下去,如何巩固?好在在困难面前,他没有丝毫退缩,老伴、儿女也支持他的工作,该他干的活老伴、儿女干了,他唯一能做到的就是在夜间给庄稼地里浇水,但庄稼地里的收入却被他移作书屋费用,连儿女的孝顺钱也贴补进去了。

海连泽的祖上是窑街地区的名画家,有祖传书画装裱技艺,他继承了这些技艺,将市文广局给他的专著《金城望族百分张家》奖励的一万元购置了装裱机和配件,广收学徒,为村民装裱书画,适当收取一些费用。逢年过节,他发动全家,利用祖传的制作“转灯”技艺特长,赚取一些生活补贴。不仅如此,他还忙里偷闲,东奔西走,替乡亲修家谱,成他人之愿,既以积累当地历史史料,又有微薄收入。老伴曾戏言:“你不去外面赚钱,成天夹上个书本本吃书呢吗”?答曰:“写书、修家谱挣上钱买了面,你不是吃上了吗”?

文化多面手,不遗余力丰富乡村的文化生活红山眉户剧历史悠久,在连海地区独树一帜。1976年海连泽创作的眉户现代剧《桌子山上》参加红古区文艺调演获创作、演出一等奖。1999年,剧团重新组织,他创作的戏剧表演唱《赞连海》,参加红古区纪念建国50周年文艺调演获奖,又先后参加红古区和兰州市首届农民艺术节,均获一等奖。从2005年开始,他组建的红山眉户剧团先后在红古川、海石湾、窑街、永登等地农村演出100多场。2008年9月,红山眉户剧团在参加红古区纪念改革开放30周年文艺活动之非物质文化遗产专场演出后获优秀奖。红山眉户调已于2006年列入兰州市非物质文化遗产保护项目,这其中海连泽也倾注了大量心血。

2007年开始,他创作的现代小戏《宝川情》、《核桃姻缘》、《书屋情》先后参加兰州市小戏小品大奖赛,均获优秀奖。海连泽热心组织村上的文艺爱好者,自编自导,排练出许多文艺节目为村民演出,不但给这些文艺爱好者提供了展示才华的舞台,丰富了农村的文化生活,同时还吸引了更多的青年了解了乡土文化,走进乡土文化,传承乡土文化。

凡此种种,海连泽老人以自己的一己之长,一己之爱,多年如一日,经他的苦心孤诣,图书的作用被辐射了,放大了,在加速自己精神构建的同时,也参与了他人的精神构建,他的文化使者身份立在了图书管理员身份之上,彰显了立足高远的大文化价值。文化是由群体生命结晶成的芳香,其本性是沟通和理解,以海连泽为榜样,我们祈盼着众多文化知音能参与其中,用文学、用艺术,绾接历史,绾接未来。

向海连泽老人致敬!

来源:甘肃省兰州市文明办